पुस्तक चर्चा -दिलीप दीपक

कबीर दास के वैविध्यतापूर्ण रचना संसार की भांति ही डॉक्टर निरंजन की आलोचना दृष्टि विविधता से युक्त है। वे कबीर के बहाने से वर्तमान समाज, राजनीति, धर्म, साहित्यकार ,मानव व्यवहार आदि को साधने से कोई गुरेज नहीं करते हैं। बल्कि कबीर की तरह ही तल्ख प्रश्नों की बौछार कर देते हैं। जो सजग, तर्कशील, विवेकपूर्ण, निष्पक्षता आदि विशेषताओं के कारण गहरा प्रभाव उत्पन्न करती है।

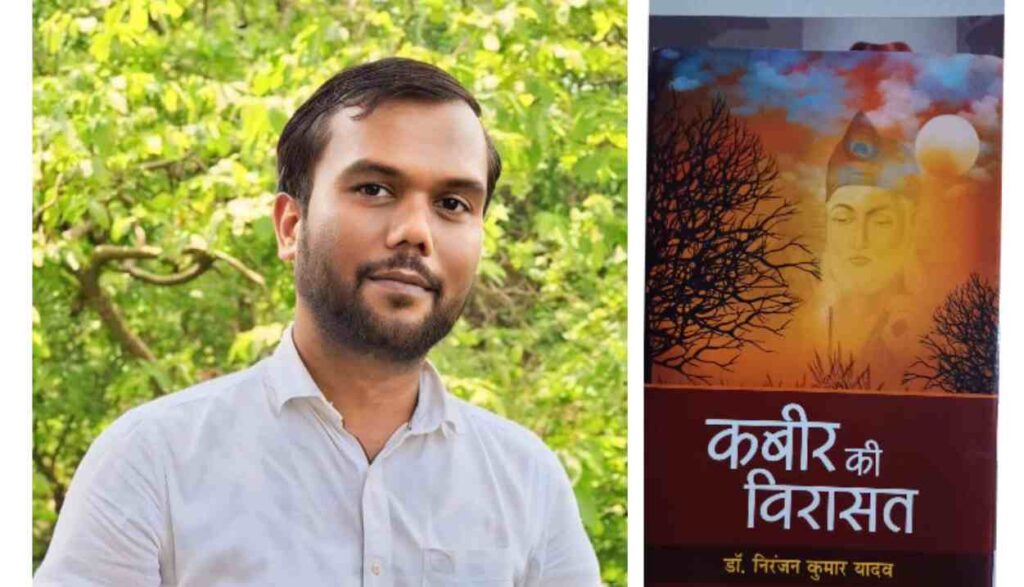

प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक ‘कबीर की विरासत’ प्रभावोत्पादक है। वे कबीर जो कारवां के लिए अपने और अपने साथियों के घरों को जलाकर उजाला करने की शर्त रखते हैं। जो एक तरह से आत्म विध्वंशक शर्त है। फिर भी कबीर की विरासत है। उनके अनुयायियों और प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग है। जो उनकी मृत्यु के बाद उनके फूलों के बंटवारे के समय से ही दिखने लगता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसी ही घटना बुद्ध के फूलों को लेकर भी हुई थी।

कबीर की एक बड़ी भारी विशेषता है कि वे धार्मिक बाह्य आडंबरों के मुखर विरोधी हैं। अतः बाद के जिस भी साहित्यकार में ऐसी कोई विशेषता दिखती है। उन्हें आधुनिक युग के कबीर की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस कड़ी में प्रेमचंद, नागार्जुन, राही मासूम राजा आदि प्रगतिशील साहित्यकारों की एक श्रृंखला है। यहां डॉक्टर निरंजन कबीर की विरासत के बहाने आलोच्य विषय के फलक को अत्यंत विस्तृत कर प्रगतिशील साहित्य और प्रगतिशील कवियों को कबीर की विरासत से जोड़ते हुए दिखते हैं। प्रस्तुत पुस्तक का अध्ययन इस आशय से भी किया जाना चाहिए कि डॉ० निरंजन कबीर की विरासत के बहाने प्रगतिशील साहित्य को कितना साध पाये हैं।

वर्तमान में किसी भी बड़े रचनाकार का मूल्यांकन उसके साहित्य की प्रासंगिकता के प्रश्न के इर्द-गिर्द करने का चलन चल पड़ा है। कबीर की अपेक्षा प्रेमचंद सर्वथा नवीन लेखक हैं। उनके जन्म दिवस पर एक संगोष्ठी में प्रेमचंद की प्रासंगिकता विषय पर मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में व्याख्यान देना था। मुझे किसी साहित्य की प्रासंगिकता को लेकर किए गए प्रश्न प्रारंभ से खटकते रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे रचनाकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो। मैंने तब प्रासंगिकता के प्रश्न का विरोध किया था।

कबीर तो 15वीं शदी के कवि हैं। इस बीच गंगा में बहुत पानी बह चुका है। संस्कृति समाज राजनीति धर्म आदि में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। शुक्ल जी की मानें तो साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है।जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता जाता है। यह परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किंतु साहित्यकार तो अपना समय अथवा जीवन जी चुका होता है। जो उसके साहित्य में झलकता है। उसके साहित्य में यदि उसका समय उछल-उछलकर झांके तो भी उसके साहित्य को अत्यंत मूल्यवान समझना चाहिए। ऐसी मेरी सम्मति है। डॉ० निरंजन के शब्दों में “कबीर अपने साहित्यिक एवं सामाजिक दोनों ही भूमिकाओं में अद्भुत हैं। उनके यहां जो कुछ भी अमानवीय है।उसकी नकार है। तो दूसरी तरफ आदर्श का समुच्चय भी है। उनकी कविता में जीवन का उल्लास है तो मरण का गान भी है”। (‘कबीर की विरासत’-डाॅ० निरंजन ,पृ०- 14)। ऐसे में कबीर पर प्रसंगिकता की तलवार चलाना कहां तक सही है। वैसे भी जब क्रांति और विरोध की बात हो तो आपको कबीर की कविता एक मसाल के रूप में अवश्य रास्ता दिखाती है। अंधेरे से लड़ने का साहस देती है। शायद कबीर की प्रासंगिकता इतने भर में भी बहुत है।

वर्तमान में मनुष्यता संकट में है। इसका कारण “मनुष्य अपने मद में चूर होकर दूसरे मनुष्य को रौदने के लिए आमदा है। वह अपने अस्तित्व के आगे दूसरे के अस्तित्व को नकार देता है। सामंती एवं गैरमानवीय सोच वालों ने श्रेष्ठता बोध एवं हीनता बोध के कई परंपरागत एवं आधुनिक पैमाने बना लिए हैं। और अपने को श्रेष्ठ मानने के लिए इस पैमाने का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। सब कुछ बदल रहा है। किंतु पैमाने नहीं बदल रहे हैं। वही जाति, धर्म, उच्च,नीच, श्रेष्ठ,हीन, छूत-अछूत का जो पैमाना बना हुआ है। वह मनुष्य के बीच की खाई को पाटने नहीं देता”( वही पृष्ठ- 24) इस समस्या का समाधान भक्तिकालीन कविता हो सकती है। डॉ०निरंजन के अनुसार “भक्तिकालीन कविता मनुष्यता को प्रस्तावित करती है। मनुष्य ही वह मूल मंत्र है। जिससे सह अस्तित्व की अवधारणा पुष्पित पल्लवित होती रहेगी। सह अस्तित्व के लिए आवश्यक है की सभी प्रकार के विभेद को दूर किया जाए। डॉक्टर निरंजन जी ने अपने लेख ‘सह अस्तित्व के प्रस्तोता कवि कबीर’ में इस बात का उल्लेख किया है “भक्ति आंदोलन के प्रस्तोता रामानंद ने खुले मंच से घोषणा कर दिया था कि ‘जाति पाती पूछे नहीं कोई, हरि के भजै सो हरि के होई’। जाति हमारे समाज और राष्ट्र की सच्चाई है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही सह अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। यह वह विष है जो पूरी मनुष्यता को टुकड़ों-टुकड़ों में विभाजित किए हुए हैं। इसे सर्व प्रथम हिंदी के प्रथम क्रांतिकारी कवि कबीर ने पहचान। उन्होंने न सिर्फ इस सामाजिक बुराई को पहचाना बल्कि इस पर चोट भी किया । इसके जिम्मेदार लोगों के सामने प्रश्न भी उठाया और यह भी बताया की सभी मनुष्य इस एक ईश्वर की संतान है। कोई छोटा-बड़ा नहीं है। कोई उच्च नीच नहीं है। जन्मना के आधार पर कुछ भी नहीं बना है। कर्मना के आधार पर सब कुछ तय होता है।पण्डे पुरोहितों ने सच्चाई पर आवरण डाल रखा है। उसे हटाकर देखिए” (वही पृ०-२४)।